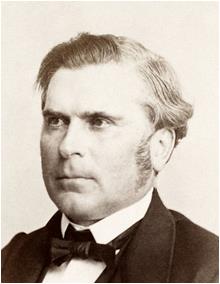

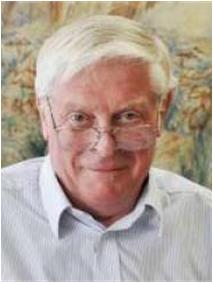

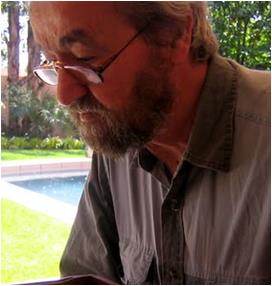

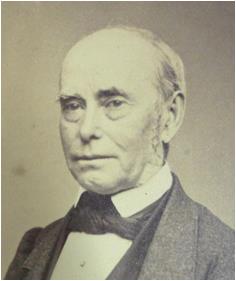

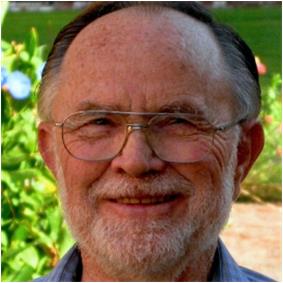

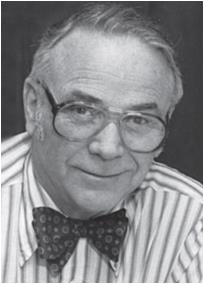

Né en 1953, Francis Amédro a mené une double carrière de professeur de SVT à Calais et de paléontologue. Ses rencontres dans les années 1970 avec les frères Pierre et Jean-Paul Destombes l'ont motivé pour la recherche en paléontologie. Il a d'abord travaillé sur le Crétacé du Nord de la France (dont l'Albien de Wissant), puis sur l'Albien du Bassin Parisien en général, de la vallée du Rhône, de Tunisie et de Californie, en établissant des corrélations. Il a acquis une réputation internationale sur l'Albien et, plus récemment, sur le Turonien, en étant auteur ou co-auteur de 160 publications. Citons sa zonation phylétique de l'Albien du Bassin Parisien (1992), très pratique sur le terrain, et son analyse très fine de l'Albien moyen aubois en 123 pages (2014), avec de nombreuses planches d'ammonites. L'Albien étant l'étage le plus long du Crétacé, il a écrit un playdoyer très argumenté pour élever l'Albien terminal (Vraconnien) au rang d'étage à part entière (2002). Francis Amédro est chercheur associé au laboratoire Biogéosciences de l'Université de Bourgogne à Dijon et collaborateur scientifique des Facultés Polytechniques de Mons. Il a reçu le prix de la Classe des Sciences de l'Académie Royale de Belgique, travaillé comme géologue consultant pour Eurotunnel et l'ANDRA, et présidé la Société Géologique du Nord de 2008 à 2011. Retraité de l'enseignement depuis 2015, il a légué sa collection au Muséum d'Histoire Naturelle de Lille mais poursuit ses recherches.

Commentaires. Ma page de références cite 23 de ses articles, en se limitant à l'Albien. J'ai énormément appris en les lisant. Très clairs, ils sont indispensables pour bien se repérer dans l'Albien du Bassin Parisien et déterminer les ammonites. Francis a simplifié la systématique des ammonites albiennes et introduits des critères d'identification simples, pratiques et bien discriminants. Malgré sa retraite, Francis est très actif et souvent absent pour des études sur le terrain, en France comme à l'étranger. Il trouve quand même le temps de répondre avec gentillesse et une redoutable efficacité quand je sèche sur une détermination d'ammonite!